症状からみた痔のいろいろ

~「もしかして痔かも?」その症状、放っておいて大丈夫ですか?~

排便時の痛みや出血、肛門周りの違和感――、これらは痔のサインかもしれません。

痔は多くの人が経験する一般的な疾患ですが、症状や種類によって適切な対処法が異なります。

この記事では、痔の主な種類とその特徴、治療法について詳しく解説します。

ご自身の症状を理解し、適切なケアを始める第一歩として、ぜひお読みください。

痛みを伴う痔の病気

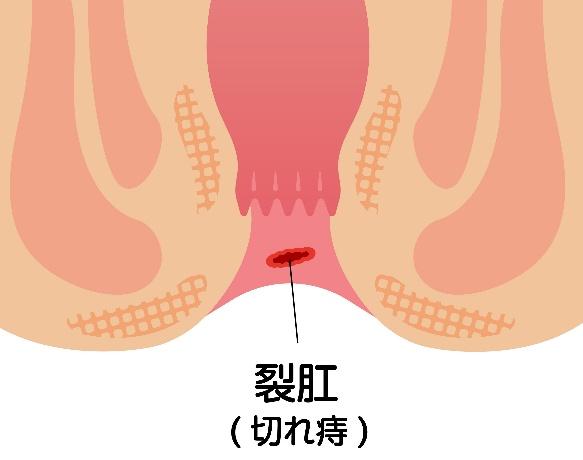

1.裂肛

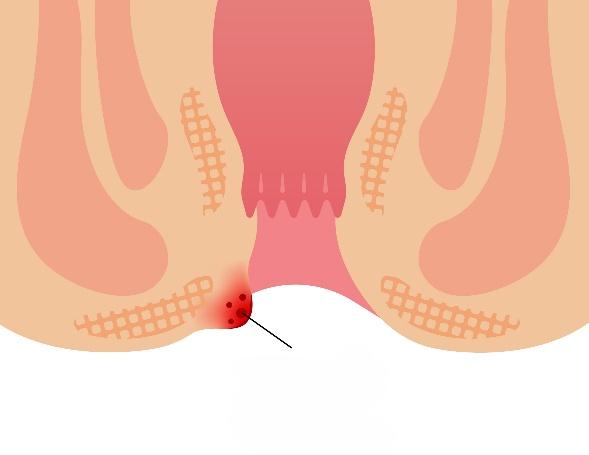

「裂肛(切れ痔)」とは、肛門周りの皮膚が裂けて傷ができることを指します。これが起こると、排便時に痛みを感じることがよくあります。簡単に言うと、「肛門が切れて痛みを伴う状態」ということです。裂肛は、いぼ痔(内痔核)に次いでよく見られる痔の一つです。固い便やウサギの糞のようにコロコロした便を無理に出そうとすると、肛門の皮膚が裂けやすくなります。このため、便秘がちの女性に多く見られる傾向があります。

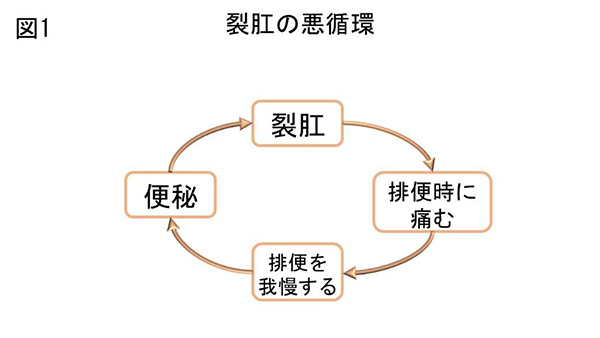

裂肛の悪循環

裂肛になると、排便のたびに強い痛みを感じるため、トイレに行くのがつらくなります。その結果、排便を我慢するようになり、便秘がひどくなることがあります。便秘が続くと便がさらに固くなり、裂肛も悪化してしまうという悪循環に陥ることがあります(図1)。

2.血栓性外痔核

血栓性外痔核は、突然の激しい痛みとしこりが特徴的です。この症状は、肛門周囲の血流が悪くなることで発生し、血液が凝固して血栓となるためです。以下に具体的な症状について説明します。

- 突然の激しい痛み: 血栓性外痔核は、突然に強い痛みを感じることが多いです。特に座ることや歩くこと、排便時に痛みが増すことがあります。

- 硬いしこり: 肛門の外側に、硬いしこりが触れることがあります。これは血栓が固まった部分です。しこりは、最初は小さいこともありますが、時間が経つと膨らんで大きくなることもあります。

- 腫れと炎症: 痔核が血栓を含んで腫れることによって、肛門周辺が赤く腫れ、触れると痛みが強くなることがあります。

- 出血: 血栓ができると、場合によっては肛門周辺の皮膚が破れて出血することもあります。特に排便時に出血が起こることがあります。

治療方法としては、薬物療法で改善することがありますが、痛みやはれが強い場合は手術を行います。入浴してよく温まることが大事です。

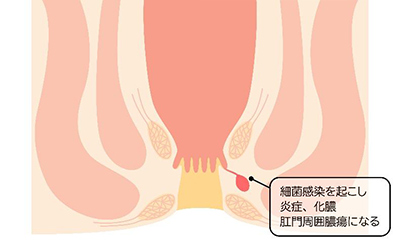

3.肛門周囲膿瘍

肛門周囲膿瘍は、肛門の周りに膿がたまる病気です。大腸菌などの細菌が肛門腺に入り込み、膿がたまることで、肛門周囲が腫れて強い痛みを感じることがあります。また、38℃〜39℃の発熱を伴うこともあります。時には、膿が皮膚を突き破って自然に出ることもあります(自壊)。この状態は、後述する痔ろうの前段階であり、治療としては膿を排出する手術が行われます。

痛みを伴わない痔の病気

1.内痔核

通常、肛門は「括約筋」という筋肉によって、便やガスが無意識のうちに漏れないように閉じられています。しかし、それだけでは完全ではないため、肛門の出口から少し中に入ったところに「肛門クッション」と呼ばれる柔らかい血管の集まりがあります。この肛門クッションのおかげで、括約筋が強く収縮しなくても、便などが漏れない仕組みが作られています。肛門クッションは、水道の蛇口に付いているゴム栓(パッキン)のような役割を果たしています。

痔核(いぼ痔)は、この「肛門クッション」が大きくなったものです。痔核は、痔の中でも男女問わず最もよく見られる病気です(図2)。排便時に力むことなどで、肛門周辺の血液がうっ血し、肛門クッションが膨らんで腫れます。これが繰り返されることで、肛門部の組織がゆるみ、出血や脱出、便が完全に出た感じがしない(残便感)といった症状が現れます。痔核は、歯状線を境に「内痔核」と「外痔核」に分けられますが、多くの人が内痔核と外痔核の両方を持っています。

図2

| 好発順位 | 男性 | 女性 |

|---|---|---|

| 1位 | 痔核 | 痔核 |

| 2位 | 痔ろう | 裂肛 |

| 3位 | 裂肛 | 痔ろう |

内痔核の分類

Ⅰ度

痔核が肛門内でふくらんでいるだけで、肛門の外へでてくることはない状態。

Ⅱ度

排便時に痔核が肛門の外へでてくるようになるが、排便後は自然に戻る状態。

Ⅲ度

排便時に外に飛びだした痔核を自分の指で肛門内に押しこまないと戻らない状態。

Ⅳ度

痔核が常に肛門の外にでたたままで、指などで押しこんでも、もどすことができない状態。

内痔核の治療法

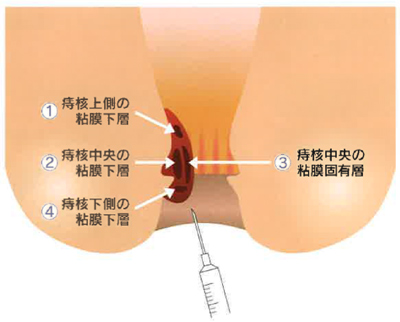

ジオン注射(ALTA注射)

ジオン注射療法は、「脱出を伴う内痔核」の治療方法です。この方法では、ジオン注(硫酸アルミニウムカリウム水和物、タンニン酸)という薬を痔核に注射して、痔核に流れ込む血液の量を減らし、痔核を固くして粘膜に癒着させます。これによって、痔核が脱出しなくなります。注射をした翌日から出血が止まり、数日で痔核が脱出しなくなるのが特徴です。

従来の痔核を切り取る手術とは異なり、ジオン注射は痛みを感じにくい部分に注射するため、「傷口から出血する」「傷口が痛む」などの問題はありません。そのため、日帰りで治療ができ、回復も早いのがメリットです。

実際の投与方法

ジオン注射は、内痔核に痛みを感じない場所に注射いたします。手術を行う際に、肛門周囲の括約筋を弛緩させる必要があるために麻酔をかけます。ジオン注射は「四段階注射法」と呼ばれ、1つの痔核に対して4か所に分けて注射を行います(図3)。これによって、薬液が痔核全体に十分に浸透するようにします。複数の痔核がある場合も、同じ方法で注射します。注射後は、体調が落ち着くまで約30分間程度、安静にしている必要があります。

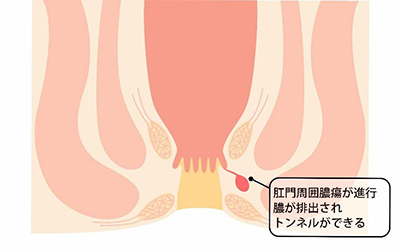

2.痔ろう

痔ろうは、肛門の周囲にある「肛門腺」が細菌に感染し、膿がたまって膿瘍(うみがたまる部分)を作ることが始まりです。その後、膿瘍が外に抜け出すためにトンネルのような管(痔ろう)ができることがあり、肛門周囲膿瘍の膿がでたあとに、膿のトンネルができたものです。

痔ろうの治療法

痔ろうの治療には外科的な手術が必要です。手術で膿を取り出し、トンネルを切開することで、感染が広がらないようにします。治療せずに放置すると、感染が広がったり、再発することがあるため、早めの治療が大切です。もし肛門周辺に異常を感じたら、専門医に相談することをおすすめします。

痔と間違えやすい病気

大腸がん

肛門からの出血や血便があると、内痔核と症状が似ているため間違いやすい病気です。一般的に、痔の出血は鮮血が多く、大腸がんの出血は黒っぽくなることが言われていますが、必ずしもそうとは限りません。大腸がんの検診で便潜血陽性と指摘されても、「痔があるからそのせいだろう」と考え、精密検査を受けない方も多いです。もし初めて出血があったり、出血が続いたりする場合は、早めに専門医に相談することが大切です。

直腸脱

直腸脱とは、直腸(肛門の近くにある大腸の一部)が肛門から外に出てしまう状態のことです。通常、直腸は体内に収まっているべきですが、便秘やいきみなどが続くことによって、直腸が外に押し出されることがあります。進行すると、直腸が常に外に出てきて、手で戻さないといけなくなることもあります。高齢者や出産経験者に多くみられます。

一方、脱肛は、痔核(いぼ痔)など肛門周辺の組織が肛門から外に出てくる状態を指します。脱肛も便を出すときに力んだりするときに起こることがありますが、脱肛は直腸脱とは異なり、直腸そのものではなく肛門周辺の組織が出てきます。

簡単に言うと、直腸脱は直腸が肛門から出ること、脱肛は肛門周りの組織(痔核など)が出ることです。どちらも肛門周辺の部分が外に出るという点では似ていますが、出てくる部分が違います。

上記のような症状が出たら当院提携医療機関のおなかとおしりのクリニックにてご相談ください。

- 監修 端山 軍 Tamuro Hayama

帝京大学卒業、2024年 帝京大学外科学講座准教授、2025年 おなかとおしりのクリニック 東京大塚院長に就任。

日本消化器内視鏡学会 専門医・指導医、日本大腸肛門病学会 専門医・指導医。

おなかとおしりのクリニックHP

診療についてClinic

診療受付時間

月~金

| 午前 | 8:45~11:15 |

|---|---|

| 午後 | 13:45~17:00 |

土

| 午前 | 8:45~11:15 |

|---|---|

| 午後 | 13:45~16:30 |

診療開始時間

| 午前 | 9:00~ |

|---|---|

| 午後 | 14:00~ |

お問い合わせ